Minha mãe tinha dois tios Zés: o tio Zé da tia Alice e o tio Zé da tia Rita. A tia Rita, aliás, era irmã do tio Zé da tia Alice e o tio Zé da tia Rita morava num bairro chamado Vila Alice, em Santo André, SP. Ele ia para nossa casa, no interior paulista, poucas vezes, trazido sempre de carro pelo meu tio Henrique, único irmão de minha mãe. Usava gel nos poucos fios que lhe cobriam o telhado e ele ainda chamava de gomex. E o chamar das coisas era o que mais me interessava no tio Zé da tia Rita: automóvel, registro fotográfico, robe de chambre, fuzarca, maroto… ele se expressava como se fosse uma edição da Revista O Cruzeiro dos anos 1950.

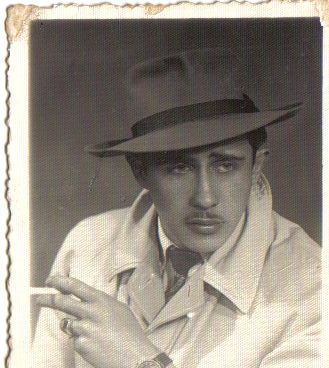

Gostava muito de contar histórias, recostando-se no sofá, deixando que a melancia do ventre se acomodasse sobre as coxas. Seu rosto era de um buldogue andaluz, bigodinho bem cortado e um chapéu de Indiana Jones. Foi das poucas pessoas que vi fumar cigarro com piteira, sustentada firme entre o anular e o médio. E piteira com filtro, conforme justificou certa feita para o moleque xereta que eu era: “para não fazer muito mal à saúde”. Prenunciava assim o cigarro eletrônico…

Mas, como eu dizia, era a linguagem o grande charme do tio Zé da tia Rita. Sabia que numa roda de conversa ou diante de um bolo de aniversário, mais do que o enredo das histórias, o jeito de narrá-las contava mais para atrair a atenção da audiência. Entretanto, ninguém dava muita bola para as histórias desse tio Zé porque, ainda que bom de papo, ele falava prá dentro, num muxoxo grave e triste. Em meio às festas, bolos e salgadinhos, só eu me interessava pelas histórias e a língua que falava o tio Zé da tia Rita. Nem era um português tão correto, mas era cheio de zelo. Tinha aquele érre espanholado… para mim era um ator da Sessão da Tarde dublado pela Herbert Richers.

Suas histórias eram sempre as do imigrante que teve que ralar para sobreviver, apressado num bonde entre a Praça da República e a Libero Badaró para almoçar. Sua refeição se dava sempre numa bodega que nessa travessa ainda existe, a Casa Godinho, onde com os vinténs que sacava da algibeira comia empadas de frango, quando o dinheiro dava. Quando não dava, mergulhava a mão no barril de azeitonas, enchia o palmo e enfiava o que podia no bolso do paletó. Depois, subia comendo pela rua São Bento até a Praça do Patriarca, cuspindo caroço pelas calçadas. Gostava de transformar simples refeições de lanchonetes em aventuras, de detalhar tudo o que teve comido durante os anos de atividade profissional. E seu vocabulário talvez tentasse descrever o açúcar com que ele polvilhava o mundo.

Uma vez, estávamos no parque Fonte Santa Tereza e passou um homem muito fedido, ao que eu disse: “Nossa, que fedô!”. Tio Zé então, com delicadeza, mas sem perder a gravidade cool de um trompetista fumante que canta jazz, disse: “Não fala fedô. Isso não se diz. Fala: que mau cheiro”.

Noutra vez, saí da sala de sua casa e fui atender a porta, quando percebi um amigo que viera visitá-lo. Então, eu voltei e chamei alto: “Tio, tem um cara aí querendo falar com o senhor”. Aí, ele, envergonhado, me corrigiu: “Não fala um cara. Isso não se diz. Fala assim, ó: tem uma pessoa querendo falar com o senhor”. Pensei se não fosse esse cuidado com as palavras que fizesse do tio da minha mãe alguém que falava tão baixo e pausado. E que, num tempo em que conta mais barulho e volume alto, o fizesse tão pouco ouvido pelas pessoas.

Ele também era meio arisco e, às vezes, perguntar-lhe qualquer coisa era arriscar-se a receber chibatadas secas, mais da aridez de seu olhar encimado pelas taturanas sobrancelhas do que de suas palavras duras, mas econômicas. Fosse criança ou adulto, interromper sua fala ou perguntar algo que ele não sabia era certeza de grave repreensão em ré bemol, uma bronca extraída de um baixo contínuo de órgão de tubo numa tocata de Bach.

Num aniversário, perguntei para ele, que denominava zagueiro de beque central, como tinha sido o último jogo do Corinthians e ouvi: “Malemá”. Confesso que demorei um pouco para entender que meu time tinha ganhado com esforço apenas de um a zero e, a partir daí, notei que malemá era sinônimo de mais ou menos. E em todas as outras vezes nas quais perguntaram para o tio Zé da Tia Rita o que ele achava de alguma coisa, eu torcia para que ele não tivesse gostado muito, só para ouvi-lo dizer naquele português gostoso, naquele imigrantês de quem chegou menino no Brasil: malemá. E não era difícil ouvi-lo qualificar assim as coisas porque, para ele, dava medo elogiar demais a vida, era como se gastasse ser feliz. A vida nunca foi excelente, mas também nunca lhe fez muito mal. A vida, para o tio Zé da tia Rita, sempre foi malemá.

Posts relacionados:

TAM estuda voo saindo de Natal para Santiago, Bogotá ou Miami

Belch Bar inaugura novo espaço no Alto da Candelária

Saiba como curtir o Lollapalooza 2025 com o McDonald’s

Potiguares produzem campanha filantrópica para incentivar a doação de órgãos

Bazar Plus size acontece dia 16 de fevereiro na Natal Tattoo

Diretor teatral e professor do Departamento de Artes da UFRN. Falador e desembestado, adora Shakespeare, Cultura Popular e divagar sobre qualquer coisa entre o vento, o mar e as estrelas.